nachdem ich kürzlich die beiden Gastrotrichen Polymerurus rhomboides (https://www.mikroskopie-forum.de/index. ... ic=39847.0) und Polymerurus nodicaudus (https://www.mikroskopie-forum.de/index. ... ic=39960.0) vorgestellt habe, möchte ich Euch heute den dritten und letzten Bauchhärling der Gattung Polymerurus, der "offiziell" in Deutschland nachgewiesen wurde, zeigen:

Polymerurus serraticaudus (Voigt, 1901)

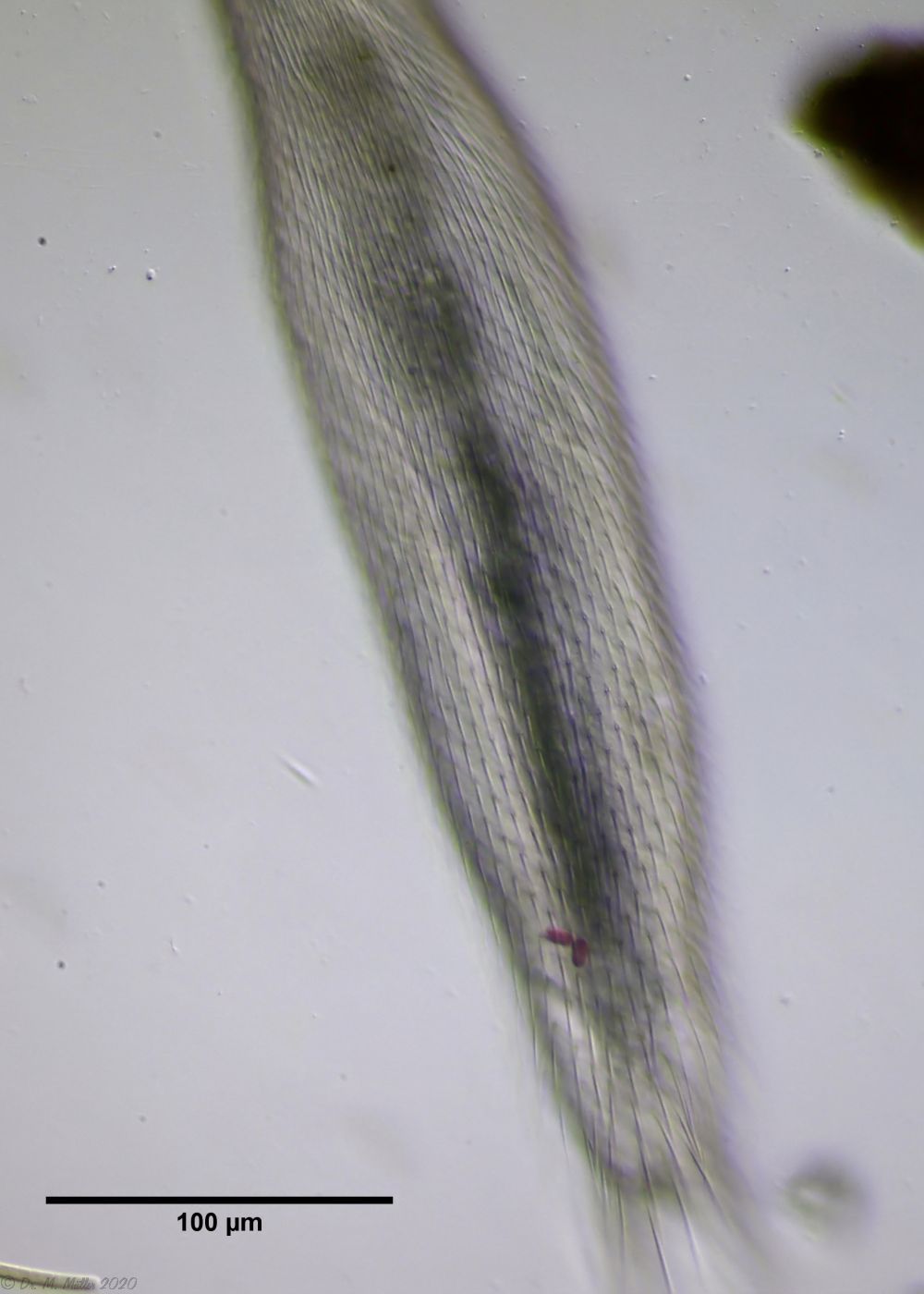

Mit einer Größe von 450µm bis 550µm ist P. serraticaudus einer der größten Süßwasser-Gastrotrichen. Da diese beeindruckende Art nicht die sonst für Polymerurus so typischen langen Zehenanhänge besitzt, entfällt die Gesamtlänge nahezu vollständig auf den massig Körper. Durch das Fehlen der Zehenfortsätze steht das Tier in der Gattung Polymerurus sehr isoliert und ich hätte es nicht auf den ersten Blick als Polymerurus erkannt. Erst das Fehlen einer Halseinschnürung und der dreilappige Kopf lässt die Gattungszuordnung plausibel erscheinen.

Bild 1: P. serraticaudus; Gesamt

Die Seitenansicht zeigt, dass das Tier dicht mit dünnen Stacheln besetzt ist, die sich zum Hinterende hin verlängern.

Bild 2: P. serraticaudus; lateral

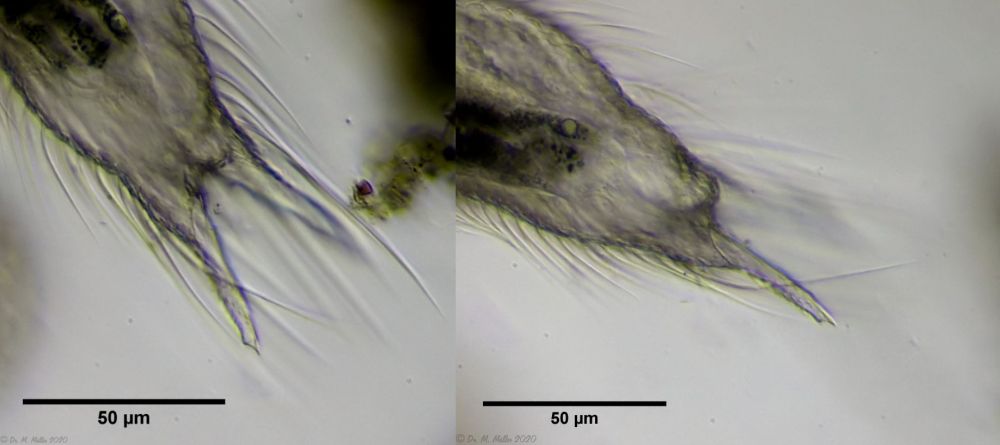

Dieser enge Stachelbesatz macht es nahezu unmöglich, die Basisschuppen des Tieres zu erkennen. Diese Schuppen sind fest mit der Kutikula verwachsen und können deshalb schlecht durch eine Schuppenanalyse isoliert werden. In der Literatur wird die Schuppenform als "kleine ovale Plättchen, 7-8µm lang" angegeben.

Bild 3: P. serraticaudus; dorsaler Stachelbesatz

Besonders auffällig sind die mit Schuppenrudimenten besetzten Zehen, die dadurch "rau" wirken und namensgebend sind. Die bei Gastrotrichen ansonsten üblichen Haftröhrchen sind zu kurzen Krallen reduziert - der Gattung Polymerurus werden Klebedrüsen abgesprochen.

Bild 4: P. serraticaudus; Krallen

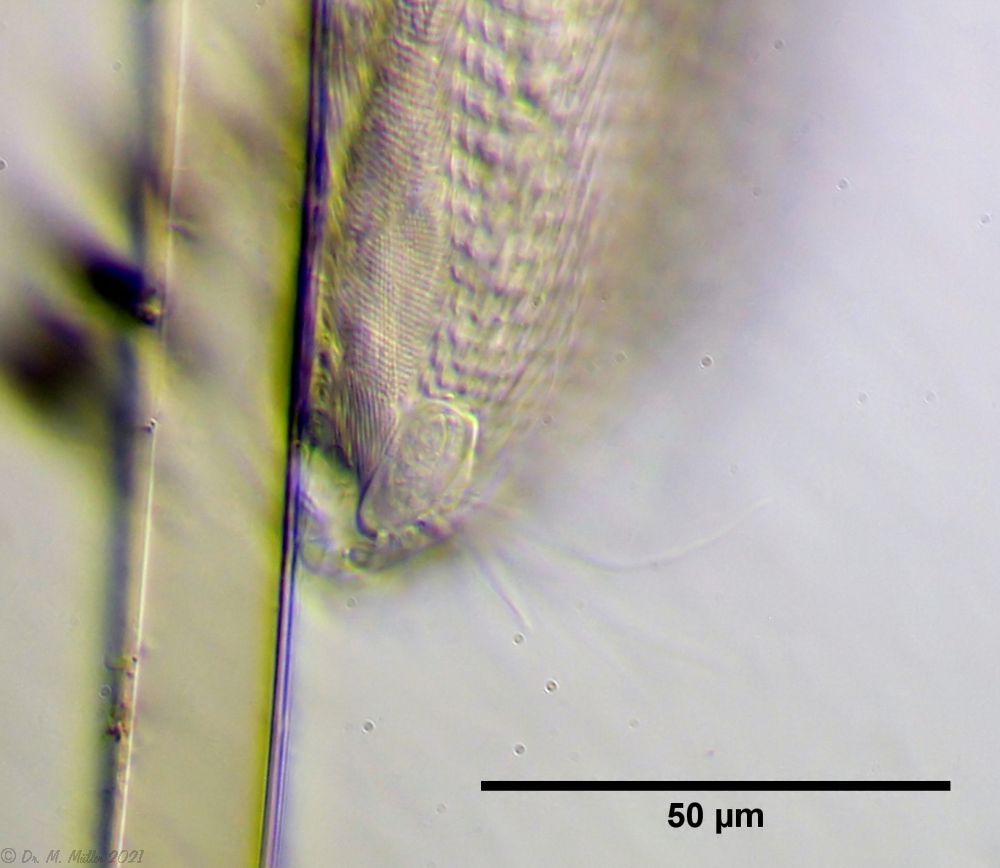

Betrachtet man den Kopf von P serraticaudus in Seitenansicht genauer, erkennt man die sog. Pleuren (Seitenschilde), kutikulare Platten, die den Kopf an der Seite schützen. Da nur ein Paar dieser Pleuren vorhanden ist, ergibt sich die typische dreilappige Kontur des Kopfen (Kopfschild (Kephalion) und ein Paar Seitenschilde (Pleuern)).

Bild 5: P. serraticaudus; Seitenansicht des Kopfes mit Pleuron

Wie immer lohnt es sich, den Kopf der Tiere von unten genauer zu untersuchen. Die große Mundöffnung ist von einem Ring beweglicher Lamellen umgeben, die den Munddurchmesser verkleinern bzw. vergrößern können. Hinter dem Mund liegt das eigenartig geformte Hypostomion, eine kutikulare Platte, die hier schwach kronenförmig ausgebildet ist. Die Zilienbänder, die der Fortbewegung dienen, verbreitern sich am Kopf und spalten sich typisch in einige Äste auf.

Bild 6: P. serraticaudus; Unterseite des Kopfes

Leider konnte ich die Eier der Tiere nicht dokumentieren, da diese großen Gastrotrichen recht empfindlich auf die beengten Verhältnisse in meinen Mikroaquarien reagieren. Lediglich ein juveniles Tier konnte ich beobachten:

Bild 7: P. serraticaudus; juveniles Tier, dorsal

Die beeindruckende Größe des Tiere erlaubt es, einige für Gastrotrichen typische anatomische Details näher zu zeigen.

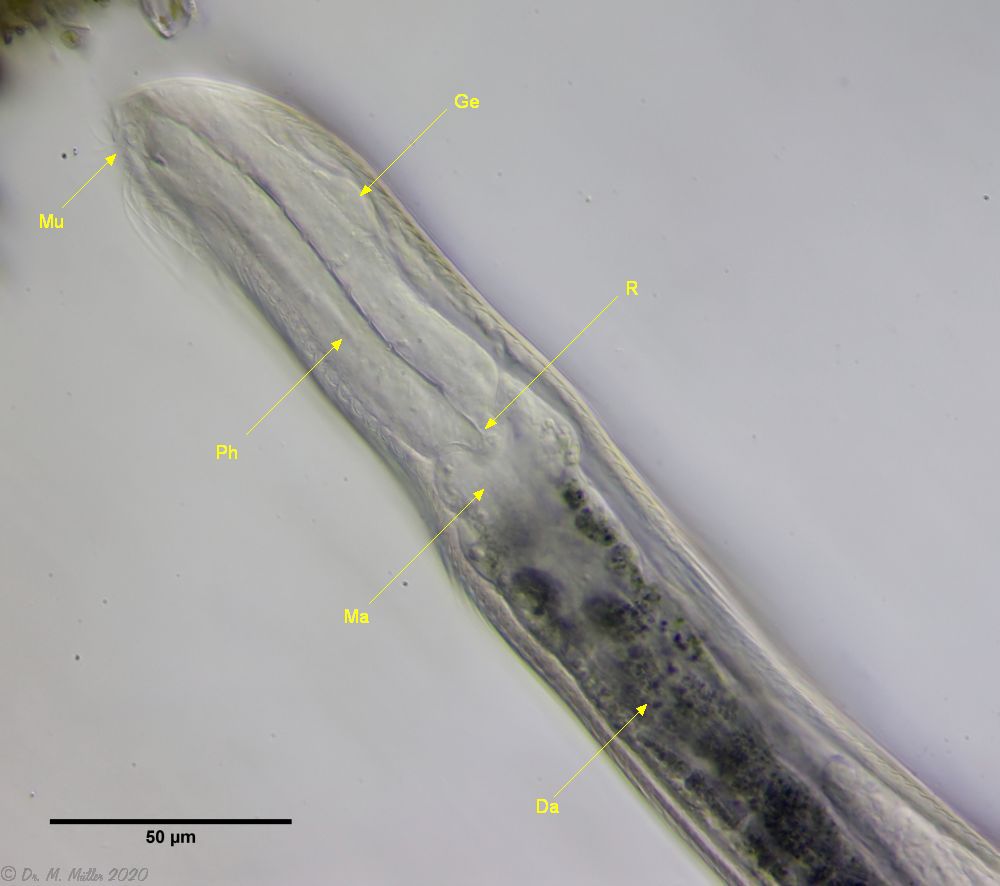

Will man sich den Aufbau des Verdauungssystems genauer ansehen, ist eine Seitenansicht des Vorderteils der Bauchhärlinge notwendig:

Bild 8: P. serraticaudus; Seitenansicht des Kopfbereichs im Querschnitt; Mu: Mund; Ge: Gehirn; Ph: Pharynx; R: Reuse; Ma: "Magen"; Da: Darm

Die Nahrung wird durch den meist runden Mund der Tiere auf der Bauchseite aufgenommen. Dazu erzeugt der mit starken Muskeln ausgestattete Schlund (Pharynx) einen Unterdruck, durch den der von dem Substrat abgeschabten Nahrungsbrei eingesaugt wird. Der Nahrungsbrei wird am Pharynxausgang mit einer gefälteten Reuse gefiltert und die festen Bestandteile an den Darm weitergegeben. Das überschüssige Wasser wird wieder ausgestoßen. Um den Pharynx herum liegt das cerebrale Ganglion (Gehirn des Tieres), das bei P. serraticaudus relativ zur Größe ziemlich klein ausfällt. Bei einigen Arten - auch bei P. serraticaudus - ist der erste Zellring des Darmes anders als der Rest des Darm gefärbt und wird dann als "Magen(ring)" bezeichnet. Die Funktion dieses Magenrings ist nicht geklärt. Bei den von mir untersuchten Polymerurus-Arten, die streng an den sauerstoffermen Faulschlamm gebunden sind, sind die Darmzellen mit dunklen Einschlüssen gefüllt, die ich so bei andern Gastrotrichen noch nicht gesehen habe.

Bild 9: P. serraticaudus; Polaufnahme

Betrachtet man die Tiere unter gekreuzten Pol-Filtern (mit einem doppelbrechendem Hilfsobjekt), erkennt man recht schön die doppelbrechenden Muskeln des Pharynx. Auffällig ist, dass die Kontraktionsmuskeln nicht durchgehen sind sondern in einzelne Muskelpakete unterteilt sind. Dadurch ist eine gerichtete Perestatik möglich.

Alle Süßwasser-Organismen haben das Problem, dass durch die hohe Salzkonzentration in ihren Zellen ein starker osmotischer Druck entsteht, der dazu führt, dass Wasser von außen in die Zellen einströmt. Dieser Druck muss abgebaut werden. Viele Einzeller bedienen sich hierzu einer kontraktilen Vakuole, einer zusammenziehbaren Blase, die das Extrawasser wieder nach außen befördert.

Gastrotrichen haben als Mehrzellen zu diesem Zweck ein eigenes Organ entwickelt, das in der Funktion unseren Nieren entspricht: die Protonephridien.

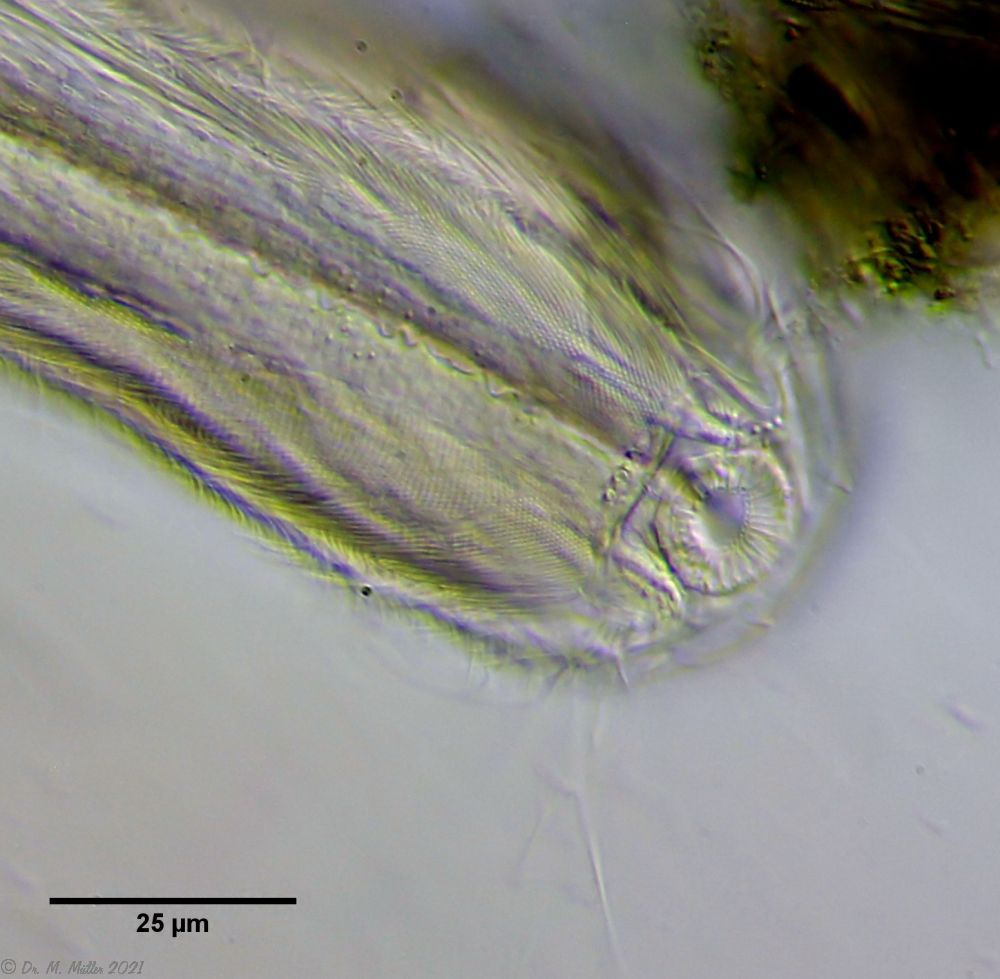

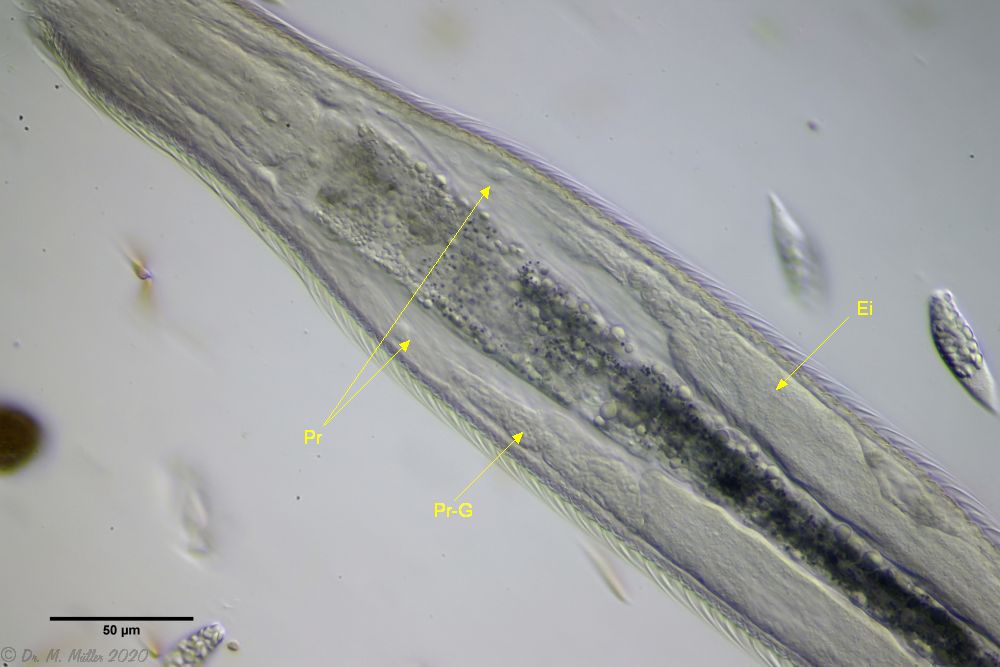

Bild 10: P. serraticaudus; Lage der Protonephridien; Pr: Protonephridien, Pr-G: Gänge der Protonephridien

Bei den meisten Gastrotrichen sind diese Protonephridien nur zu sehen, wenn man das Tier mit dem Deckglas festlegt und stark quetscht. Da bei P. serraticaudus die Protonephridien ausnahmsweise dorsal liegen und eine angenehme Größe haben, kann man sie hier gut sehen.

Bild 11: P. serraticaudus; Pn-G: Ausführgang der Protonehphridien, Wk: Wimpernkolben, Ci: Wimper; Tz: Terminalzellen

Die Körperflüssigkeit wird durch einige Terminalzellen in einen sog. Wimpernkolben geleitet. Dieser Wimpernkolben besteht aus einer Röhre, in der mehrere lange Wimpern der Terminalzellen einen Unterdruck aufbauen. Diese Pumpe führt zu der Strömung der Körperflüssigkeit durch die (mit einem Filter versehenen) Terminalzellen. Die gesammelte Körperflüssigkeit (Primärharn) wird in einen langen, vielfach verkneulten Gang weitergegeben, in dem alle für das Tier nützliche Bestandteile aus der Flüssigkeit entfernt werden. Dieser Gang ergießt sich endlich auf der Bauchseite in freie Wasser.

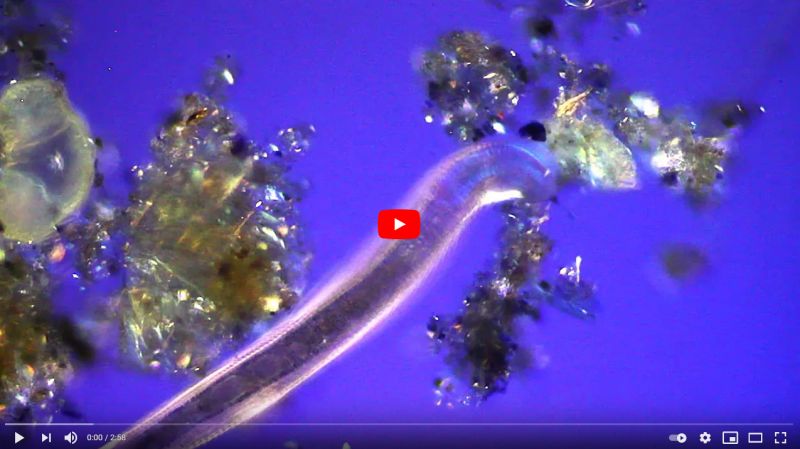

Um etwas Farbe in diesen Beitrag zu bringen, möchte ich einen Film zeigen, bei dem ich P. serraticaudus in polarisiertem Licht gefilmt habe (x-Pol, Hilfsobjekt). Da sowohl die Schuppen als auch die Muskeln der Tiere doppelbrechend sind, werden diese Strukturen optisch eingefärbt - eine hübsche optische Spielerei!

Bild 12: P. serraticaudus; Polaufnahme; zum Starten bitte anklicken!

Damit schließe ich die Vorstellung der drei deutschen Polymerurus-Arten ab. Vielleicht profitiert je der eine oder andere von diesem Überblick über diese seltsamen Tiere, wenn er das nächste mal über sie stolpert.

Viele Grüße

Michael