ich möchte heute zwei Bauchhärlinge vorstellen, die - obwohl teilweise häufig - aufgrund ihrer Große oft übersehen werden.

Ichthydium podura (O. F. MÜLLER, 1773) ZELINKA

Ichthydium podura war - zusammen mit Chaetonotus larus - der erste Gastrotrich, der 1773 wissenschaftlich beschrieben wurde. Wenn ich mich mit einem Gastrotrichen näher beschäftige, besorge ich mir im Allgemeinen die Orginalbeschreibung. Diesmal half sie mir zwar wenig, aber sie verdient als historisches Dokument hier gezeigt zu werden:

Bild 1: Orginalbeschreibung von Ichthydium podura - unter dem Namen Cercaria podura - von O. F. Müller aus dem Jahr 1773

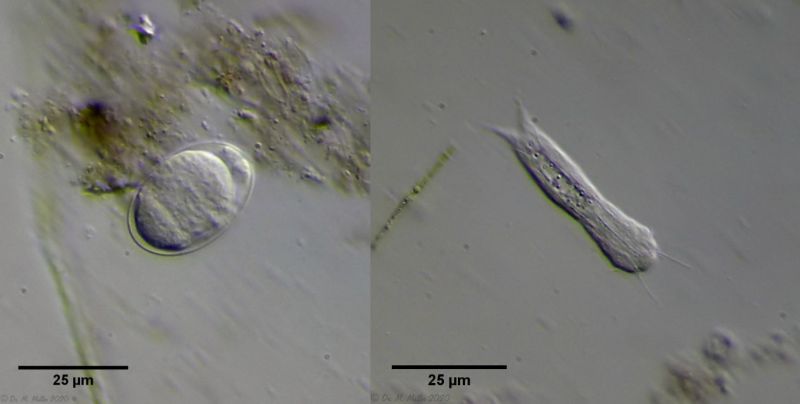

Obwohl die Tiere recht häufig vorkommen, werden sie wegen ihrer Kleinheit von 70µm bis 105µm und der völligen Transparenz meist übersehen. Wie die meisten Vertreter der Gattung Ichthydium ist der etwas pummelige I. podura völlig unbeschuppt und nur von einer flexiblen Kutikula bedeckt. Deshalb legt sich die Kutikula bei Richtungsänderungen meist in gut sichtbare Falten (dies ist ein leicht beobachtbarer Hinweis, dass ein Gastrotrich zur Gattung Ichthydium zählt). Trächtige Tiere tragen riesige Eier, die oft die halbe Körperlänge erreichen. Nach einer Eiablage "fallen" daher die Tiere oft regelrecht "zusammen" und tragen dann einige Zeit eine starke gefältete Kutikula, die ihnen ein "runzeliges" Aussehen beschert.

Bild 2: I. podura; Zwitterphase ventral; cu: gefältete Kutikula; sp: zwei Spermienpakete; xo: Öffnungen des x-Organs

Das gezeigte Exemplar von I. podura befindet sich in der post-parthenogenetischen "Zwitterphase", die meines Wissens in der Literatur noch nie gezeigt wurde. Wie schon mehrmals beschrieben, bilden sich die am Anfang ihres Lebens parthenogenetischen Süßwasser-Gastrotrichen im Laufe ihres Lebens zu Zwittern um. In dieser Phase wird zusätzlich zu den Eiern auch (unbewegliches) Sperma in kleinen "Bläschen" an der Bauchseite gebildet.

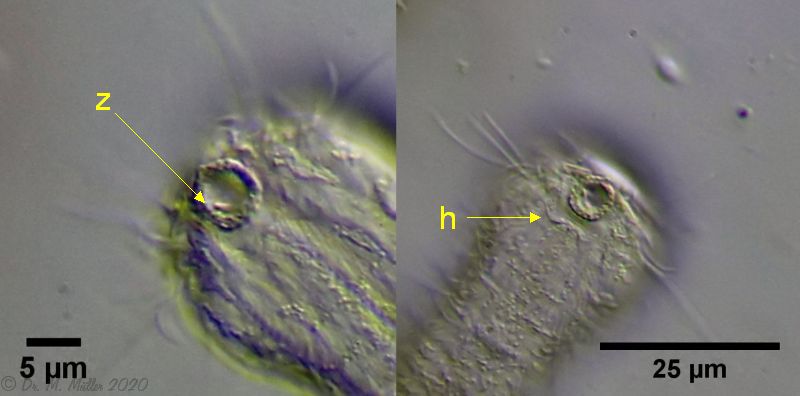

Bild 3: I. podura; x: zweiteiliges X-Organ; sp: Spermapakete

Bei den meisten limnischen Gastrotrichen besteht das X-Organ aus zwei sekretgefüllten Zysten, die miteinander verbunden sind. Obwohl vermutet wird, dass dieses X-Organ einen Ausgang zur Umgebung besitzt, wurde eine solch Öffnung noch nicht nachgewiesen. I. podura besitzt ebenfalls ein zweiteiliges X-Organ, bei dem die beiden Teile ungewöhnlicher Weise aber keine Verbindung haben. Da bei diesen Tieren alle Schuppen fehlen, hat man einen freien Blick auf die Bauchseite des Tieres. Hier zeigen sich zwei Poren, die direkt mit den beiden Teilen des X-Organs in Verbindung stehen (Bild 2, xo). Erstmals kann daher die Öffnung des X-Organs bei einem Gastrotrichen eindeutig gezeigt werden.

Wie die meisten Gastrotrichen fühlt sich I. podura in meinen Mikroaquarien recht wohl, so dass ich auch ein Ei und ein juveniles Tier zeigen kann:

Bild 4: I. podura; Ei und juveniles Tier

Lepidodermella minor (Remane, 1936)

Eine der am schlechtesten beschrieben Gastrotrichenarten ist Lepidodermella minor, der mit 100µm bis 125µm kleinste der Vertreten der Gattung Lepidodermella. Bei der Erstbeschreibung hat Remane es leider versäumt, eine Zeichnung des Tieres anzugeben - er hat lediglich den Pharynx des Tieres gezeichnet, da es ihn wohl faszinierte, dass das Tier ein bis zwei Zähne in der Mundhöhle trägt.

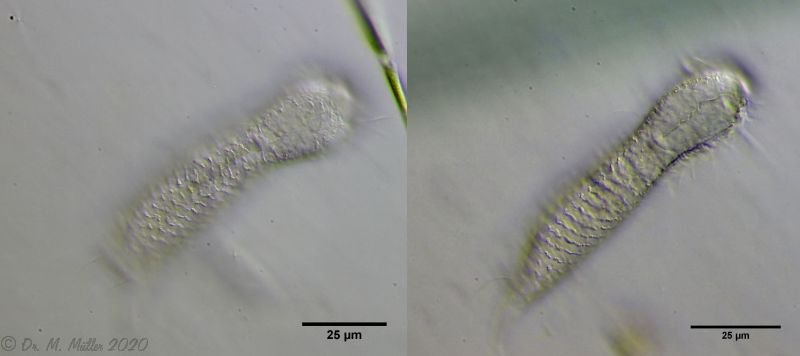

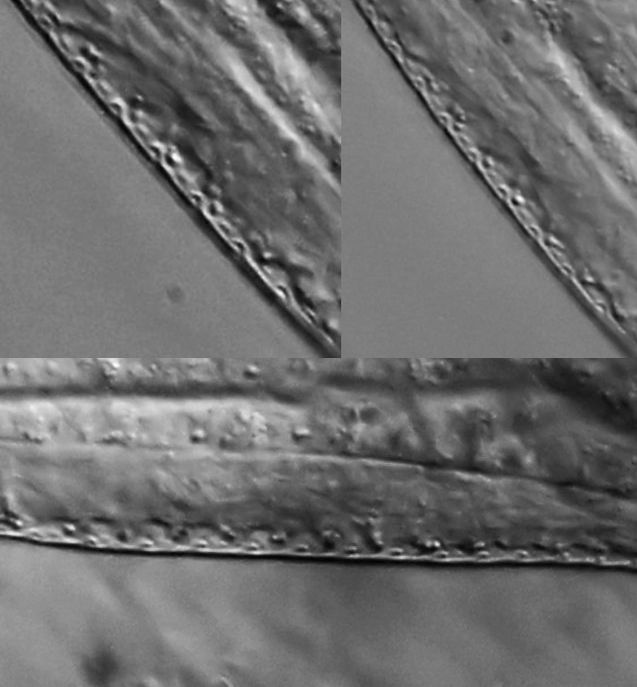

Wie alle Vertreter der Gattung Lepidodermella trägt L. minor relativ große unbestachelte und glatte Schuppen, die das Tier vollständig einhüllen (Diese glatten Schuppen geben den Vertretern der Gattung Lepidodermella immer ein sehr elegantes Aussehen.). Bei L. minor sind diese Schuppen sehr zart und können nur mit Mühe abgebildet werden:

Bild 5: L. minor, dorsale Schuppen

Auffällig ist der eine Zahn, der aus dem Mund der Tiere herausragt (es wird auch von Populationen berichtet, die zwei Zähne tragen):

Bild 6: L. minor, z: unsymmetrischer Zahn; h: Hypostomion

Auffallend bei diesen Tieren sind Ansammlungen von Sekretkörnchen unter den Schuppen, die sich spiralförmig über den Rücken des Tieres ziehen und offensichtlich mit der Schuppenanordnung korreliert sind. Unter jeder Schuppe findet sich zentral eine Ansammlung dieser Tröpfchen. Konkrete Drüsen konnte ich nicht erkennen, da aber die Schuppen und die Kutikula eine Ausscheidung der Hautzellen sind, erscheint es mir plausibel, das diese Sekrettröpfchen ebenfalls von den Hautzellen ausgeschieden werden.

Bild 7: L. minor: Sekrettröpfchen unter den Schuppen

Sieht man sich einen Querschnitt durch die Haut der Tiere etwas genauer an, erkennt man, dass die Schuppen (wie bei vielen Arten) an der Vorderseite einen umgebogenen Rand besitzen, mit dem sie an der Haut befestigt sind. Da die Schuppen nur an der Vorderkante fest sitzen, ermöglichen sie die Beweglichkeit der Tiere. Jede Schuppe überlappt an dem Hinterende mit den nachfolgenden Schuppen. Bei L. minor befindet sich unter jeder Schuppe ein Hohlraum - die Schuppen liegen nicht vollständig auf der Kutikula auf. In diesem Hohlraum findet man die Sekrettröpfchen.

Bild 8: L. minor; Schuppenquerschnitt bei einigen Tieren mit Sekrettröpfchen zwischen Haut und Schuppen

Die Bauchseite der Tiere ist - bis auf zwei größere, gekielt Terminalplatten unbeschuppt. Die beiden Bänder mit den "Bauchhaaren" sind unter dem Mund verbunden. Undeutlich lässt sich ein spangenförmiges Hypostomion erkennen.

Bild 9: L. minor; Bauchbehaarung

Interessant ist das Muster der Sekretbläschen auf der unbeschuppten Unterseite:

Bild 10: L. minor; ventrales Sekretmuster

Diese Art von Sekretmuster wurden meines Wissens noch nicht beobachtet.

Ich finde es immer wieder erstaunlich, dass man bei nahezu jeder Art bei genauere Betrachtung bisher unbekannte Details finden kann. Ich hoffe, mein Bericht über diese kleinen Gastrotrichenarten war auch für Euch von Interesse.

Viele Grüße

Michael