Hallo Ole,

da bist Du mir doch glatt ein paar Stunden zuvor gekommen! Parallel zu Dir habe ich auch einen Beitrag zu Actinosphaerium eichhorni var. viride vorbereitet! Aber wer zu spät kommt....., Du weißt ja! Da wir aber bei der „Entdeckung“ dieses schönen Sonnentieres zusammen an einem Tisch saßen, um die Pillersee Proben zu untersuchen, erlaube ich mir, meinen Beitrag unter Deinen zu schreiben.

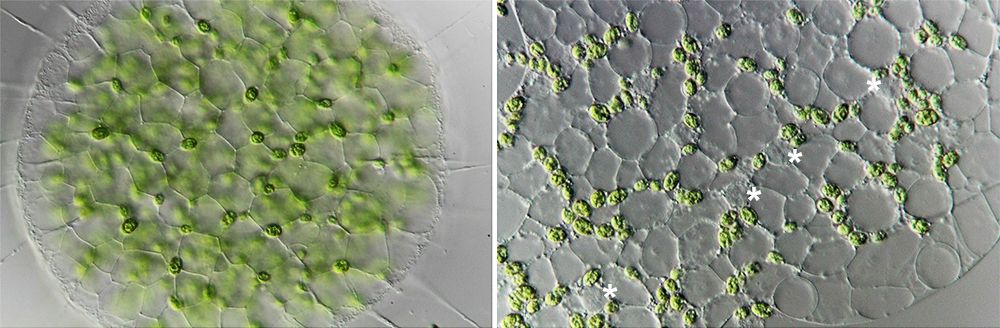

Actinospaherium eichhorni var. viride wurde zuerst im Jahre 1902 von Penard beschrieben (s. Lit.). Er hat im Januar 1902 insgesamt 22 Exemplare untersucht und beschrieben. Diese Variante von Actinosphaerium eichhorni unterscheidet sich in vielen Merkmalen von der farblosen Variante. Sie ist zudem viel seltener zu finden als die farblosen Actinosphaerium eichhorni und scheinen ausschließlich in Moorgewässern vorzukommen. Am auffälligsten sind natürlich die Zoochlorellen, welche unterhalb der äußeren Rindenschicht, dem Ektoplasma, lokalisiert sind. Dadurch haben die Individiuen einen transparenten Rand:

Die von mir gefundenen Exemplare von Actinosphaerium eichhorni var. viride aus dem Pillersee-Moor waren stets kleiner als 200 µm (meist 170 µm), was gut zu der Beschriebung von Penard passt, der 125 µm bis maximal 200 µm angibt. In der Zelle sind nur sehr wenige Nahrungsvakuolen zu finden, wodurch das Plasma sehr „sauber“ aussieht. Das Ektoplasma ist stark vakualisiert und bildet eine schaumartige Struktur:

Legt man den Fokus etwas höher, wird der dünne Plasmafilm sichtbar, der diese wabenartige Struktur bildet. In diesem Plasmafilm bewegen sich sehr viel Zellkompartimente. Die größten davon (ca. 3 µm), halte ich für Extrusomen oder Mitochondrien:

Mit abnehmener Schichtdicke kann man sich die Axopodien genauer betrachten. Es sind ca. 20 an der Zahl. Jedes Axopodium besitzt ein Axionem, welches aus Mikrotubuli aufgebaut ist und über das sich eine „Haut“ von Plasma zieht. Das Axionem verlängert sich durch das Ektoplasma hindurch und mündet immer an einem Zellkern oder in der Nähe eines Zellkernes. In der folgenden Aufnahme kann man diesen Aufbau gut erkennen:

AP = Axopodium

AN = Axionem

Dies ist der typische Aufbau der Actinophyriden. Bei der zweiten großen Gruppe der Heliozoen, den Centroheliden, münden die Axioneme stets am Centroplasten, dem Organisator für den Aufbau der Mikrotubuli. Die Axiopopdien von Actiniosphaerium eichhorni var. viride sind weich und biegsam, was man bei einer Strömung unter dem Deckglas schön beobachten kann.

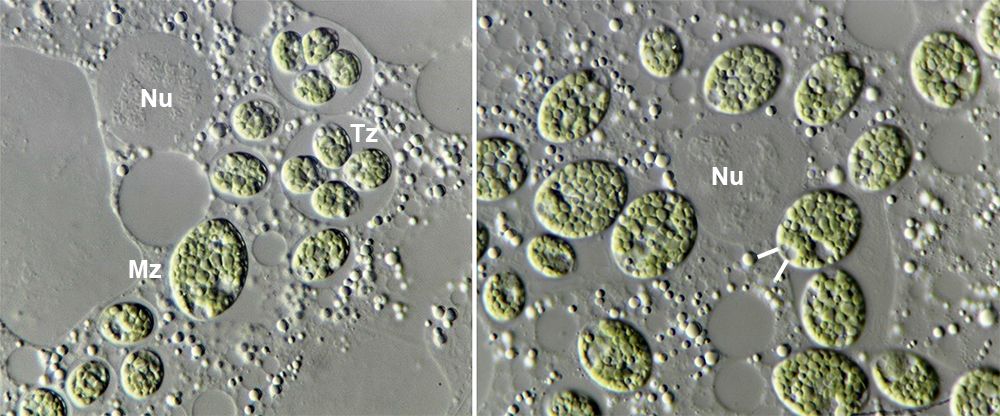

Die Zellkerne sind in den Berührungspunkten der wabenartigen Plasmablasen lokalisiert. Während Actinosphaerium eichhorni über hundert davon besitzen kann, sollen es bei Actinosphaerium eichhorni var. viride nur etwa 20 sein. Bei meinen Exemplaren konnte ich nur 8-10 Zellkerne zählen:

ZK = Zellkern

ZO = Zoochlorellen

Die Zoochlorellen von Actinosphaerium eichhorni var. viride sind hochinteressant, da sie nicht vom weit verbreiteten Chlorella-Typ sind, sondern zu den Volvococcales gehören. Dies kann man leicht daran erkennen, dass sie im apikalen Bereich stets zwei kontraktile Vakuolen besitzen.

KV = kontraktile Vakuole

PY = Pyrenoid

VAC = Zellumschließende Vakuole um die Zoochlorellen

Auf dem Bild oben ist auch gut zu erkennen, dass jede symbiontische Alge in einer separaten Vakuole eingeschlossen ist. Die Zoochlorellen sind von Penard als die chlorococcale Alge Spaerocystis schroeteri (= Eutetramorus fottii) benannt worden. Die zwei kontraktilen Vakuolen hat er nicht beschrieben, weshalb er eventuell die Herkunft der Symbionten bei den chlorococcalen Algen gesucht hat. Die wahre Natur der Zoochlorellen wurden 1964 von Skuja erkannt (s. Lit.), welcher der akribischen Beschreibung der Zoochlorellen in Actinosphaerium eichhorni var. viride zwei dicht beschriebene Seiten widmet. Er sieht die Herkunft der Zoochlorellen bei den Chlamydomonaden, welche zu den Volvococcales gehören. Er hat die Zoochlorellen mit den eigenen Artnamen Chlamydomonas actinosphaerii belegt. Außer den zwei typischen kontraktilen Vakuolen ist Chlamydomonas durch den Besitz einer transparenten Papille am Vorderende gekennzeichnet, dem Besitz eines Pyrenoiden, eines glockenförmigen Chloroplasten (Ole, dass sind bei Dir nicht die Chloroplasten, sondern Vorratskörper = Öl) und einem Augenfleck. Zum Augenfleck schreibt Skuja, dass er in den meisten Zellen von Chlamydomonas actinosphaerii fehlt und nur als winziger, oranger Punkt zu erkennen ist. Ich habe ca. 100 Zellen untersucht (im Hellfeld und DIK), konnte aber keinen solchen Augenfeck finden. Jedoch ergeben sich durch die Brechung an Kristallen und Stärkekörnern öfters orange Reflexe, die einen Augenfleck vortäuschen können. Meiner Ansicht nach, ist ein solcher Augenfleck nicht vorhanden, was als eine Anpassung an die symbiotische Lebensweise von Chlamydomonasas actinosphaerii aufgefasst werden kann.

Insgesamt eine sehr interessante Begegnung mit Actinosphaerium eichhorni var. viride. Leider habe ich diese Art in der Umgebung von Konstanz noch nie gefunden.

Viel Spass beim anschauen!

Martin

Lit.:

Huber-Pestalozzi, G. (1974): Das Phytoplankton des Süßwassers, Systematik und Biologie. Chlorophyceae (Grünalgen), Ordnung Volvococcales, 5. Teil, Vol. XVI. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart. VII + 745 pp.

Penard, E. (1904): Les hèliozoaires d’eau douce. H. Kündig, Genève. 341 pp.

Rainer, H. (1968): Urtiere, Protozoa; Wurzelfüßler, Rhizopoda; Sonnentierchen, Heliozoa. – Tierwelt Dtl., 56: 1–176.

Skuja, H. (1964): Grundzüge der Algenflora und Algenvegetation der Fjeldgegenden um Abisko in Schwedisch-Lappland. – Nova Acta R. Soc. Scient. upsal. (Ser. IV), 18: 1–464.